敬祈山海的擎光

臺灣原住民族金工技藝探索之旅

在臺灣這片寶島,原住民族主要是指在漢人大規模遷居臺灣前,最早居住在臺灣島上的南島語系民族。現今居住在臺灣島上的原住民族(Ind ig enous People), 截至2022 年約有58 萬人,與平地族群都為高山與遙海的子民。眾為所知,原住民族共有十六族,分別為阿美族、排灣族、泰雅族、布農族丶太魯閣族丶卑南族、魯凱族丶賽德克族、鄒族丶賽夏族、雅美族(逹悟族)丶噶瑪蘭族丶撒奇萊雅族丶邵族丶拉阿魯哇族,以及卡那卡那富族。原住民族分布於台灣從北至南的聚落中,曾經,他們無文字資產,以口述傳說的方式、解釋各種圖騰符號的意涵並且將其應用在所穿著的傳統服飾、配件、與生活用品上,藉此追思古老部落的樣貌與傳承珍貴的文化資產,曾經失落、尋根迴光,如今,他們恭敬而感恩天地,將生活方方面面樂在貢獻於傳統文化與習俗之中。

AMIS-阿美族

阿美族自稱為「p an g cah J,為「同族之人」之意,在臺東的阿美族人多住於卑南族北邊,卑南族人即稱其為「Am i s J。阿美族主要分布於中央山脈以東丶立霧溪以南的平原地區,包含臺灣東部花蓮丶臺東兩縣市及屏東縣的恆春半島,人口規模龐大。在阿美族起源神話中,有傳說祖先是由神降生,或另一說是由石頭誕生,在阿美族每年舉辦豐年祭典,就是最具代表性的敬神活動。豐年祭以豐收為名,內容包括豐收丶謝神丶聯誼丶社交與多種年齡的階級晉級儀式等,除了感恩神靈,也代表著對部落文化的虔誠認同。若我們以其民俗風情與其工藝聯結,應自其起源神話、服飾與器具的文化藝術象徵談起。

在阿美族傳統服裝樣式上就分有花蓮縣與臺東縣之樣式,偏好紅色丶黑色丶白色丶藍色及綠色等色彩,組合鮮艷亮麗,搭配檳榔袋與帽飾,檳榔袋是放置檳榔、與煙斗,煙草的,也稱「情人袋」。而帽飾則能區分部落中的身分階級。同時,阿美族的歌謠與舞蹈以豐富多元呼應領唱著稱,臺東阿美族人郭英男所演唱的「老人飲酒歌」在1996 年舉辦的亞特蘭大奧運中被引用為宣傳曲,響譽了國際。

Paiwan-排灣族

排灣族(Pa i wan) 在臺灣的分布,北至大武山丶南到恆春半島、西到枋寮丶東到太麻里及臺東市新園里為主要範圍,涵括屏東丶臺東兩縣。在排灣族文化中,家名、家族,與嚴謹的階級體系貫穿了社會政治丶婚姻丶宗教與藝術各個層面。排灣族的藝術成就十分風華茂盛,排灣族人的物質工藝文化,有俗稱「排灣族三寶」的古陶壺、琉璃珠與青銅刀,及以男子為主的雕刻技藝與女子為主的織布技藝。

排灣族藝術之寶:古陶壺丶琉璃珠丶青銅刀

在排灣族文化中,「古陶壺」是祖先誕生的來源,有創生之意。依紋路分為公壺丶母壺或陰陽壺。公壺圖騰多為象徵男性的百步蛇紋;而母壺圖騰則多見以乳突、鈴鐺裝飾象徵女性,珍貴的陶壺為貴族、傳統領袖所擁有。「琉璃珠」在傳說中,是排灣族祖先以蜻蜓美麗的眼睛所製成,所以也稱「蜻蜓珠」是神送給排灣族人的恩賜。古琉璃珠依其色彩、紋樣與神話,自成一套演繹,每顆琉璃珠都有名字與故事,更增添了古琉璃珠的生命力,使如今琉璃珠不但成為貴族收藏的珍寶,更是傳承的珍貴物件。而象徵權威與力量的青銅刀可分為工作刀與禮刀,禮刀則由階級分為平民丶勇士與貴族刀三種。

在此次原民金工探訪初旅中,就在阿美族與排灣族的職人代表作品中,看見他們的原動力,也就是上述這些如同血緣傳承般,同時也代表著原住民族文化藝術傳承的因子。

阿美族 拿為鬧.馬尚 Nawinaw-Madang

黃雅蘋 Lubar 慢慢編織

來到台東的東河鄉,大道旁的「路霸」招牌顯眼,這是阿美族金工藝術家-黃雅蘋,所建立的「Lu Bar 慢慢編織」作品展示處。原來「路霸」是Lu Bar 的趣意改寫,而現場攤放著各式東海岸玉石,有的剛拋光或清洗完,在陽光下閃閃發亮曬著。如同另一頭,黃雅蘋的金屬編織作品—樣美麗耀眼。

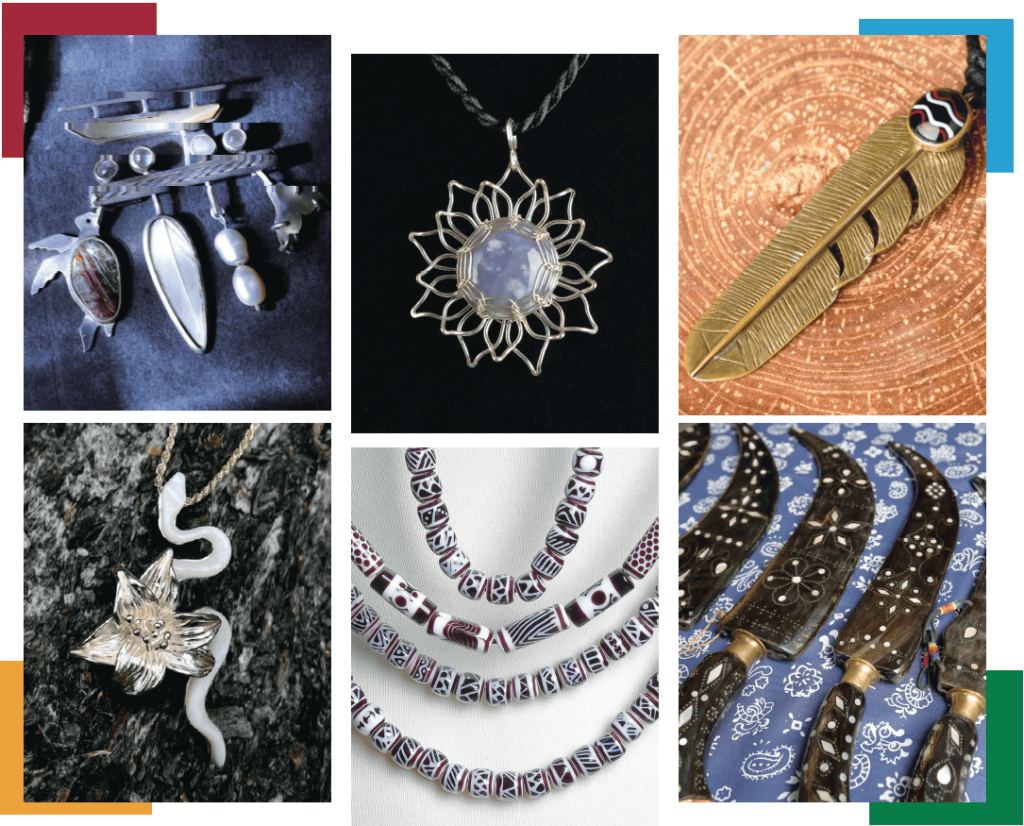

黃雅蘋的作品,以金屬線編織結合台灣花東海岸色彩豐富的玉石為主。台灣東部海岸沿海,因特殊地理環境孕育出豐富的天然礦石資源,其質地、色彩、紋理等均有豐富變化,常見者如玉髓丶台灣玉丶溫潤的年糕玉丶總統石丶典雅大氣的台灣藍寶等。生長於台東的黃雅蘋,對花東玉石是天生自然地喜愛,後來,因婆家因緣接觸鋁線編織後,對結合二者產生興趣。當時她覺得,玉石不應只以綁繩結,制式鑲嵌,—定還有更溫柔浪漫的方式以襯托其美。憑藉獨特美感,及學習禪意般的耐心,她自網路上學習,幾乎是以YouTube 為師,運用起金屬銅線為這些玉石編織出美麗衣裳,甚至也開始自家切磨玉石,從客製化的設計再到授課教學,黃雅蘋的「Lu Bar 慢慢編織」漸漸誕生。

編織出柔美而代表家的線條

這些金屬編織的「衣裳」成形對於黃雅蘋來說,是她對家鄉與大海的依戀與轉化。與—般金屬編織相較,我們在她細膩的創作意念與使用各色銅線搭配的手法中見到了豐富的故事,例如,她將台灣藍寶編入—朵細緻的十八瓣花朵中,代表台灣原住民族的十六族、及閩南和客家族群,或將阿美族的傳統圖紋編入作品中,有「山形紋」丶細緻到可見稻穗的「稻禾紋」等,而阿美族對海洋的情感是依戀而緊密的,黃雅蘋的許多金屬編織作品都是海洋的映影,帶有漩渦丶浪花等形式的「海浪紋J’在一件台灣藍寶大型編織作品中,黃雅蘋以身處山中寧靜的夜晚裡,將山脈丶海、山丘、稻田,以及象徵族人相握的手,結合編織在—起,如詩如畫,令人動容,精湛技藝完美傳達黃雅蘋對於家與族的深情。

以金屬銅線的軔性,細緻地纏繞,以耐心及技藝,慢慢地編織出柔美而代表家的線條,結合台灣花東玉石之美,黃雅蘋的Lu bar 慢慢編織,創造了具有禪意與寫實風格、又極具質感的首飾,不僅蘊含著原住民族的文化薪傳,更是可在日常生活中配戴的時尚藝術品。

排灣族 拉本-Drapeli

周聖賢 A-BU STUDIO 阿布金工

在臺東縣政府年度舉辦的「臺東設計師 週」活動中,以周聖賢為主理人的「A-BU STUDIO 阿布金工」是熟見的名字。已參與三 次臺東設計師週的周聖賢,來自臺東縣達仁村的土坂部落,也是排灣族原住民,自小耳濡目染,隨著部落長輩學習,在三十歲時以一雙靈巧之手從陶藝與木藝學起,後來做金工職訓,選用以銀、銅、黃銅作為主要材質開始創作,也創立了「A-BU STUDIO 阿布金工工作室」。

周聖賢的金工作品,充滿著簡單而溫暖的 意涵,例如以銅或銀製作百步蛇環繞的戒指,,是對於守護神祖靈致敬,令配戴者感到安定,精細的羽毛雕刻銀墜是依羽毛代表部落長者的 「階序」意涵而創作,而以色彩豐富、燒製有 各式傳統圖紋的琉璃珠鑲嵌於銅戒上,命名為 「同(銅)在一起」的好寓意,是多對新人訂製為婚戒,及好友訂製為共同首飾的好情誼選擇。

創造著簡單而溫暖的意涵

熱愛家鄉的山與海,周聖賢近年作品逕以「山與海」為主題,結合臺東設計師週活動的項目「風格露營」,打造出兼具裝飾性與實用性的金工作品「森林饗宴系列餐具」,同時也結合其對於木藝的熟稔,選擇七里香木作~為餐具系列的握柄,七里香木經過精細拋扇,呈現出極溫潤的手感與精緻的木紋,讓餐具更生韻味,也讓來自原住民族的金工設計普羅到生活,甚至是風格生活裡。

簡單的樣式,溫潤而文創性強的風格,將陶作、木作與金工三種媒材結合的技藝,令周聖賢被喻為「以溫暖的雙手,熔化冷硬的金屬」,以及排灣族的金工文化薪傳者,並自2020-2022 連三年入選由臺東縣政府所主辦的「臺東設計師週」設計展演活動。

「我覺得,努力做對了的事就該一 直做,所謂傳承不應該永遠不變,我們的情感與創作要隨時代調整、融合,才是真正的、有意義的傳承。」外表靜訥,情感豐富的周聖賢,用傳統原住民族圖騰去改造,交互融合成新視覺,在配戴這些首飾時也同時走入如安心的情感、 婚姻、友情,甚至是食衣住行等生活層面,這些都是來自對排灣族文化的愛護之心,以及把祖先傳承上百年的文化融入現代日常生活的啟發與創作,這就是周聖賢的創作動力,簡約而熱情,生生不息。

阿美族 Panay Akibo 、Api Akibo

李若珊、李若琳 MIDUDU Jewelry Lab

姐姐若珊曾至法國研讀碩士班,西方藝術國度中的薰陶,加上喜愛手作飾品,尤其是精緻優雅的日本布花,在當地成立了「Panayet ses 5 petale 」工作室,留法的磨練讓若珊深深感受到藝術生活化是自然而然的存在,也思考起其實自己部族傳統文化的發展性並不亞於歐美。妹妹若琳則是喜愛文化藝術,曾在花蓮國立東華大學創意產業學系擔任金工工坊課程助教。2019 年,一個「回家」的契機,讓姐妹倆細細思量,發展與傳承部族文化是她們真正想做的事,帶著重視部落傳統文化家人的期許與支持,「MIDUDU JEWELRY LAB 」於焉誕生。

成立「MIDUDU JEWELRY LAB J之初,兩姐妹對商品的定義非常純粹,她們認為「簡單就是美(Less is more) J,各有所長的她們以商品定義與金工技藝的角度集思廣益,聚焦在材料本身,融合非對稱美學和非工業化的風格,強調以大自然的紋理傳達出飾品具有自然手感的視覺效果。漸漸地,她們從選材著手,結合若琳的金工技藝,以部落傳統故事,與部落生活面向裡的點點滴滴為主題來發想,打造—系列商品。這些材料大多來自花東的山與海之中,如自己研磨的玉石與皮革丶織品等異材質的結合創作。

「簡單即是美」令人心生感動

若珊丶若琳以部落文化的核心價值注入創作例如對阿美族人最重要的傳統祭典「海祭」即是創作的靈感泉源之一,在「海祭」的由來傳說中,有族人、大魚丶海龜丶漁船等主角,故以銀飾製作代表男人的羽毛、代表女人的珍珠與天然寶石如月光石代表引領船隻的光,完整陳述流傳下來的神話故事。又如一件金工手鍊,以銀製作如阿美族傳統服飾中帽子上的毛線團帽花,是阿美族女性美麗的表徵,精緻可愛,富含以文化圖騰令人印象深刻的視覺效果 。

如同若珊、若琳對作品「簡單即是美」的路定義,引用生活中的點點滴滴也是創作的元素,如以天然紅瑪瑙,搭配銀製山形紋飾,像每日夕陽下回家路途所見,向山中而行的景色。雖然簡簡單單,卻令人心生感動,每片紅瑪瑙紋路都不同,代表每日景色都有些許差異,但回家,對山與海的子民,是永遠不變的依歸。回歸珠寶設計層面,若珊與若琳未來想呈現的是將傳統文化中編織丶或代表山與海的紋,以金工結合天然寶石的形式創作出來,特別的是天然寶石的特性也納入創作故事之中,如堅硬的黑瑪瑙搭配箭形銀飾,像是剛毅與堅定的獵人,而以鍛敲編織紋的金屬環繞東陵玉,則是像阿美族著名的編織服飾,溫柔環繞山林家鄉的呈現,簡單的組合,都是對部族文化的深情告白與生活的足跡。

「MIDUDU」在阿美族母語中的意思是 「要跟隨」;要跟隨祖先的足跡,要依循著長輩們的智慧。若珊、若琳期望以金工創作,透過不同設計角度和多媒材材料的運用,將「創新」與「文化」的結合帶入品牌且融入生活之 中。歷經不斷嚐試,創業的酸甜苦辣,終是邁開了步伐。曾在臺灣原住民委員會的「臺灣原住民族精實創業輔導計畫」協助下,提供她們 在創研上很大幫助,現今,除了設計製作金工飾品的販售,她們也在設於「後山金工坊」的共同工作空間中開始金工體驗課程。一步步前進,步伐越加穩固,若珊與若琳的「MIDUDU JEWELRY LAB」以傳承阿美族深厚的文化念想,打造寬廣的金工技藝之路。

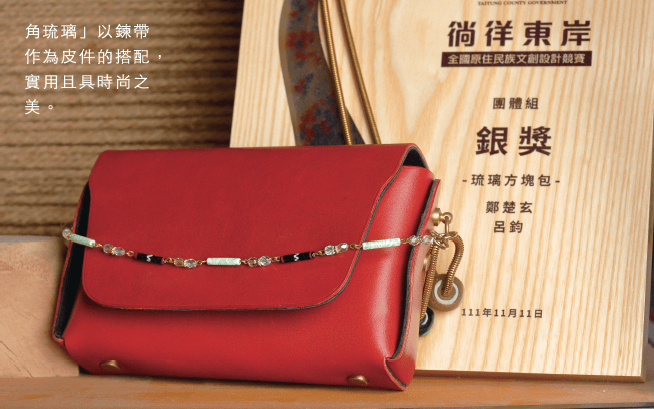

排灣族 呂鈞、鄭楚玄

Jiao 角琉璃

位於臺東的太麻里鄉,普羅給人豐富多元的印象,依山傍海丶溫泉丶金針花季丶別具風情的車站、漁港,也是臺灣迎接第一道曙光之地。在太麻里鄉磬海藍天的懐抱中,大約有七成住民屬於排灣族;這個流傳來自大武山,主要分佈在中央山脈南段的民族。

排灣族具有深厚文化脈絡與內涵。前述曾提到排灣族藝術成就豐富,工藝文化有俗稱「排灣族三寶」的古陶壺、琉璃珠與青銅刀。傳說中「琉璃珠」是神靈送給排灣族人的恩賜,依色彩、紋樣與神話,演繹—套富含生命力的定義,不但是貴族收藏珍寶,對族人來說更是傳承的珍貴物件。專精製作琉璃珠的「角琉璃」J IAO 藝術工坊,即座落於美麗的太麻里鄉大王部落之中。

「角琉璃」JIAO 藝術工坊主理人,是琉璃工藝家呂鈞、鄭楚玄夫婦。家中原就是製作琉璃的呂鈞,依著傳承文化之心,退伍後毅然決然回到家鄉承接家業,提到「角琉璃」的誕生,在工作室牆面上高懸著一座自長輩承繼下來的大型鹿角標本,呂鈞說;鹿的角若折損掉落,會再生長,令人讚嘆的生命力,就像他們經歷多次搬遷依然存在,而且還有更多可能性!故以「角」作為工作室的象徵與名稱,與-同建構工作室文化與形象的太太楚玄,都希望代表著部族文化、優雅美麗的琉璃珠永遠蓬勃地傳續。

「角琉璃」JIAO 藝術工坊的另一項願景與任務,是琉璃珠燒製教學。工作室一隅開設有琉璃金工體驗教學室,課程中講解琉璃珠文化,並協助參與者現場燒製專屬,具代表意涵的琉璃珠,靈活的點、線、面變化燒製讓每顆琉璃珠獨一無二,可另製作佩戴首飾。特別的是,體驗課開放給小朋友報名,身為小學老師的楚玄,希望藉由體驗課帶領部落小朋友自童年就瞭解排灣族文化,也接觸藝術與技藝的洗禮。

「琉璃珠」是神靈送給族人的恩賜

呂鈞燒製琉璃珠的技術,是以多色系融合傳統圖騰,再進一步做變化。與傳統較為濃烈與深沉的配色相比,他遍訪原料商尋找 燒製更輕透,明亮色彩的素材,並設計出圓 珠以外的樣式。他也更喜愛製作黑白配色的琉璃珠,認為黑白相互表徵讓圖騰形式更深入印象,有別於繽紛的華麗色彩帶來喜悅,黑與白靜謐地傳達更深更沉澱人心的力度,在搭配服飾上視覺效果出色,簡約大方,為 琉璃珠呈顯更精彩的面相。

在「角琉璃」JIAO 藝術工坊的四方角落裡,是呂鈞與楚玄每個創作時期的代表作品,彷彿來到一座時光森林,有呂鈞燒製不同時期的琉璃珠串,為職人歲月自我書記,應用到家飾的多彩琉璃珠門簾華麗鋪垂著,還有提供到訪者依喜好選擇琉璃珠的DIY手作區,傳統圖騰中代表尊貴、勇敢、許願、思念、財富、人緣…等多種意涵的美麗琉璃珠提供客戶擇選搭配,以金工技法作為手鍊、項鍊。呂鈞、楚玄希望藉由珠寶首飾設計,引導客戶搭建心的強大祝福,如同他們在承接文化傳遞的任務中,給予自我與排灣族文化的美好祈願。

身處「角琉璃」JIAO藝術工坊,靜聽呂鈞與楚玄冉冉訴說排灣族的歷史與變革,一旁,結合金工與黑白琉璃珠的可穿戴,象徵凜然盔甲般的作品「剛毅百合」,以及他們用心以琉璃珠跨界結合皮件、甚至細緻到可鑲嵌至眼鏡邊框的精心之選,為呂鈞、楚玄對於維護與傳承排灣族文化的堅毅力量深深撼動著,美麗的琉璃珠串連美好的記憶,在這寶庫中用心自在地,永續傳承。

圖騰在台灣原住民族的傳統紋飾中,「圖騰」具有強大的力量與代表性,以文化意涵上來說,「圖騰」的傳承與應用演繹著台灣原住民族的價值觀與生活觀,連帶維持了社會階級秩序的觀念。在生活用品,傳統服飾丶工藝品中,圖騰均被廣泛而崇敬地應用著。例如常見的「菱形紋」在泰雅族、太魯閣族及賽德克族三族中代表著「祖靈之眼J’而「百步蛇」圖紋對排灣族與魯凱族來說,代表「崇拜的祖靈」;對布農族來說則是好朋友。多樣而各具故事性的「圖騰」,在不同族群中雖然意義有些許差異,但大多與「守護」的力量有關,這也清楚展現了台灣原住民族的文化聚集力與他們崇敬天地的精神。

本次台灣珠寶雜誌的原民金工探訪之旅中,所造訪的幾位阿美族與排灣族的職人,在其創作中顯見各式圖騰的使用,是—條非常大的創作軸線,甚至經由他們的巧思與巧手,打造出有別以往的丶材質改良後的樣式,令原住民族的文化藝衞因子從傳承到飛揚,開展出精彩美麗的風華。

結語

在臺灣,原住民族共有十六族,分布於從北至南的眾落之中,歷史上,因為所處地理環境資源匱乏、政治移轉丶主流文化變遷等因素,導致原住民族文化的保存與傳承不易。象徵族群文化獨特性與生命的語言、祭典等方面的快速流失,導致原住民族多以口述方式如故事丶歌謠等傳給後代,令族群文化的傳承更為艱困。然而,隨著歲月流轉,他們一直秉持著美麗而堅毅的勇士精神,以聚落生活方式固守著傳統文化的核心價值,也隨著近代主政對於臺灣原住民族投入力量的建設丶輔導他們有更多微調轉化、融合為現今的多元文化樣貌。

本期台灣珠寶雜誌在承宣產業菁英的宗旨下,開啟這趟前往花蓮縣與臺東縣的原住民族金工探索之旅,自先行角度,以「阿美族」與「排灣族」為起始,訪談身為族人的職人工匠,藉此探索原住民族的金工製作工藝,發掘他們的創意之作,聆聽與傳達他們如何將對族群文化的敬意與傳承,以金工相關技藝,發光發熱。

原住民族工藝家黃雅蘋,周聖賢,呂鈞丶鄭楚玄夫婦,李若珊丶李若琳姐妹,在傳遞職能的價值觀有志一同:「在傳承族群文化的意念中融入現代生活,以生活化的方式表彰族群傳統文化。」簡單敘述卻是他們價值理念的核心,於是在他們創作的珠寶首飾中,不僅將文化圖騰與想法以精良的工法來傳遞,更是作為食衣住行中的時尚生活商品。共此同時,也認識到花蓮縣政府、臺東縣政府如何以舉辦活動丶賽事以對於原住民族文化大力推動與發揚,讓職人在傳統工藝中,再次築起他們的金`工創作新世界。隨著探訪,我們最終訂下了專題企畫名稱「敬祈山海丶的擎光」,這連他們對自身血緣文化有著極致的敬意,盼以自身職能, 如同一道承托起傳統’文 化的耀眼光芒,奉獻給來自天地山海的神靈祖先,祈願生命的平安與守護。

更多資訊請觀看實體書或電子書。原文刊登於<台灣珠寶雜誌-123期>,2023/06出刊。